陳曉霞簡介:工學(xué)博士,天津工業(yè)大學(xué)教授,博士生導(dǎo)師。從事高等教育30多年,主要研究方向?yàn)橹C波齒輪傳動、數(shù)字化設(shè)計(jì)、基于裝配的建模仿真。獲天津市高校學(xué)科領(lǐng)軍人才、天津工業(yè)大學(xué)優(yōu)秀教師和天津市工程專業(yè)學(xué)位碩士研究生優(yōu)秀學(xué)位論文指導(dǎo)教師稱號。主持完成國家自然基金面上項(xiàng)目、天津自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目和面上項(xiàng)目、教育部科學(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項(xiàng)目各1項(xiàng);參與完成天津市自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目和天津市教委項(xiàng)目各1項(xiàng),主持完成浙江大學(xué)CAD&CG國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放課題2項(xiàng);參與完成各類項(xiàng)目10余項(xiàng)。發(fā)表論文70余篇,被SCI/EI收錄30余篇。主編專業(yè)書籍2部、參編5部。主要亮點(diǎn):

1. 基于強(qiáng)制幾何約束條件和基于力平衡連續(xù)性條件,提出考慮中性層伸縮變形的柔輪計(jì)算模型,定量地給出了更接近工程實(shí)際的柔輪齒圈中面伸長的計(jì)算方法。提出了基于變形后柔輪齒廓位置的等分弧長定位方法,為準(zhǔn)確定位輪齒提供了更合理的計(jì)算方法,使諧波齒輪裝配模型數(shù)字化樣機(jī)更接近實(shí)際,開發(fā)基于柔輪三維變形特征的諧波齒輪數(shù)字化樣機(jī),實(shí)現(xiàn)嚙合齒對間微米量級側(cè)隙的仿真分析和可視化。對正確呈現(xiàn)諧波齒輪傳動狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)諧波齒輪的高效設(shè)計(jì)與優(yōu)化,提供評價(jià)手段。

2. 改進(jìn)了諧波齒輪傳動齒廓設(shè)計(jì)方法中的兩項(xiàng)近似計(jì)算,實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)確的柔輪齒面定位,提升了共軛齒廓設(shè)計(jì)方法的嚴(yán)謹(jǐn)性。提出共軛方程解存在性的圖形表達(dá)方法,據(jù)此判定共軛方程解存在性及共軛齒廓可用性,揭示柔輪空間變形規(guī)律及原始齒廓參數(shù)對齒廓共軛方程解存在性的影響,明確了各參數(shù)對共軛方程解的存在條件及存在區(qū)間的影響規(guī)律,定量評價(jià)原始齒廓,指導(dǎo)共軛齒廓求解。

3. 提出基于柔輪空間變形特征的諧波齒輪空間齒廓設(shè)計(jì)、齒廓擬合和側(cè)隙評價(jià)驗(yàn)證新方法,為精密諧波齒輪傳動的嚙合分析和齒廓設(shè)計(jì)提供理論依據(jù);基于嚙合點(diǎn)周向剛度和齒間側(cè)隙分布迭代計(jì)算嚙合力,獲得基于接觸分析的多齒嚙合力分布規(guī)律,為基于側(cè)隙和嚙合力合理分布的圓弧齒廓優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了可行途徑。提出基于線接觸的三圓弧空間齒廓設(shè)計(jì)方法,沿齒長方向形成線接觸嚙合,從而增大嚙合接觸面,降低傳動應(yīng)力。據(jù)此申報(bào)公切線雙圓弧齒廓、三圓弧齒廓、擺線齒廓的諧波齒輪傳動發(fā)明專利。

4. 建立了更為精確反映齒廓和柔性軸承的實(shí)體單元有限元模型,更真實(shí)地反映柔輪在空載和負(fù)載工況下的實(shí)際變形。提出了基于有限元模型的齒廓側(cè)隙計(jì)算方法,用以評估空載嚙合特性。在空載裝配模型上施加不同工況的負(fù)載扭矩,能夠定量評價(jià)諧波齒輪在負(fù)載條件下的多齒嚙合狀態(tài)和整機(jī)傳動性能,為齒廓方案改進(jìn)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)提供有效手段。對于設(shè)計(jì)方案的改進(jìn),提高諧波齒輪的承載能力和耐用性具有重要意義。

5. 提出基于齒廓測量數(shù)據(jù)的諧波齒輪傳動性能的理論分析和有限元仿真方法,更準(zhǔn)確呈現(xiàn)諧波齒輪嚙合狀態(tài)和傳動性能。為諧波齒輪的性能評價(jià)提供新方法,彌補(bǔ)物理樣機(jī)只能測試整體性能而無法測定細(xì)節(jié)狀態(tài)的不足。

諧波齒輪傳動

創(chuàng)新研究1:波發(fā)生器作用下的柔輪變形計(jì)算與分析1.1 基于薄壁圓環(huán)模型的變形理論

諧波齒輪減速器是基于柔輪彈性變形的齒輪傳動機(jī)構(gòu),柔輪的變形對齒廓設(shè)計(jì)和嚙合質(zhì)量有至關(guān)重要的影響。圓環(huán)模型(圖1a、1b)是柔輪變形分析和計(jì)算的基礎(chǔ)理論模型。課題組研究了圓環(huán)模型變形的強(qiáng)制幾何約束、力平衡及連續(xù)性等條件,對包括四滾輪、雙圓盤和凸輪(圖1c)等多種波發(fā)生器作用形式下柔輪變形分析的圓環(huán)模型進(jìn)行了受力分析,研究了考慮力學(xué)作用(圖1d)的柔輪中性層變形(圖1e)。提出了凸輪作用形式下基于包角分段的內(nèi)力和變形計(jì)算方法,能夠在具有配合間隙的條件下準(zhǔn)確計(jì)算變形內(nèi)力和位移(圖1f)。

圖1 波發(fā)生器作用下柔輪變形的圓環(huán)模型及其受力變形:(a) 圓環(huán)模型; (b) 圓環(huán)變形有限元模型; (c) 常見的波發(fā)生器作用形式; (d) 圓環(huán)變形時(shí)的受力結(jié)果; (e) 圓環(huán)變形的位移結(jié)果; (f) 具有配合間隙時(shí)的圓環(huán)變形結(jié)果.

1.2 柔輪的三維空間變形計(jì)算與分析(1) 齒圈變形常見的杯形和禮帽形柔輪在其隔板結(jié)構(gòu)的約束下,產(chǎn)生的變形并非圓環(huán)模型假設(shè)的二維平面問題,而是一個(gè)具有軸向翹曲的復(fù)雜空間變形問題。基于圓柱筒變形的直母線假定,課題組基于柔輪空間變形模型(圖2a)研究了齒圈端前、中、后截面上的變形運(yùn)動軌跡(圖2b)和變形位移(圖2c),并沿軸向?qū)χ蹦妇€假定進(jìn)行了準(zhǔn)確性驗(yàn)證。圖2d和e分別為長軸和短軸處沿軸向的徑向位移結(jié)果,圖2f為柔輪45°位置處變形后的周向位移結(jié)果。結(jié)果表明杯形和禮帽形柔輪變形后其母線近似呈線性的精度較高,但直母線假定忽略了柔輪的軸向位移,導(dǎo)致理論截距和斜率具有一定的偏差(圖2d-f)。

圖2 柔輪的三維空間變形特性:(a) 柔輪空間變形示意圖; (b) 齒圈不同截面上變形運(yùn)動的三種特征軌跡; (c) 齒圈前中后三截面上的位移結(jié)果; (d) 柔輪長軸上沿軸向分布的徑向位移結(jié)果; (e) 柔輪短軸上沿軸向分布的徑向位移結(jié)果; (f) 柔輪45°位置處沿軸向分布的周向位移結(jié)果; (g) 鐘形柔輪結(jié)構(gòu)示意圖; (h) 鐘形柔輪有限元模型的變形.

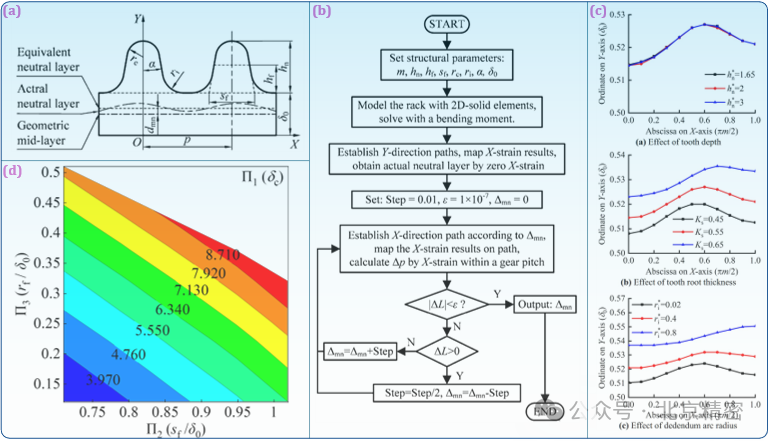

如圖2a中所示的柔輪空間變形中,齒圈部位從前端到后端漸變的變形特征使得齒形的設(shè)計(jì)變得極其復(fù)雜。鐘形柔輪(圖2g-h)中筒壁母線不為直線,在變形時(shí)能夠吸收變形,最終使得齒圈部分變形后呈橢圓柱狀,不具有顯著的錐度特征,可以二維截面變形來簡單描述。這將降低齒形設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。為了探究鐘形柔輪齒圈變形的機(jī)理,課題組對腹板內(nèi)收和外翻兩種結(jié)構(gòu)進(jìn)行了力學(xué)分析,推導(dǎo)出實(shí)現(xiàn)齒圈平面變形時(shí)的連接條件。(2) 齒圈的中性層輪齒使得齒圈的實(shí)際中性層相對幾何中性層存在偏移(圖3a),且由于輪齒的不連續(xù)性實(shí)際中性層不再是圓柱面。這就導(dǎo)致在中性層上確定輪齒變形后位置的計(jì)算出現(xiàn)偏差,無法對齒圈變形和輪齒定位進(jìn)行有效計(jì)算。課題組在齒圈上定義了一個(gè)圓柱面:該圓柱面沿周向應(yīng)變雖然不恒為零,但在一個(gè)齒距內(nèi)的應(yīng)變積分等于零(即一個(gè)齒距內(nèi)弧長不變),即齒圈的等效中性層。在此基礎(chǔ)上計(jì)算了等效中性層與簡單幾何中間層之間的偏移率(圖3b),并研究了其對齒高、齒厚和齒根圓角半徑的敏感性(圖3c),最后對敏感參數(shù)進(jìn)行量綱分析與仿真實(shí)驗(yàn),根據(jù)量綱分析的結(jié)果(圖3d)根據(jù)給出了偏移率計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。

圖3 輪齒影響下的齒圈中性層:(a) 齒圈中性層示意圖; (b) 中性層偏移率計(jì)算方法流程圖; (c) 偏移率的敏感性分析結(jié)果; (d) 偏移率的量綱分析結(jié)果.(3) 隔板變形與應(yīng)力

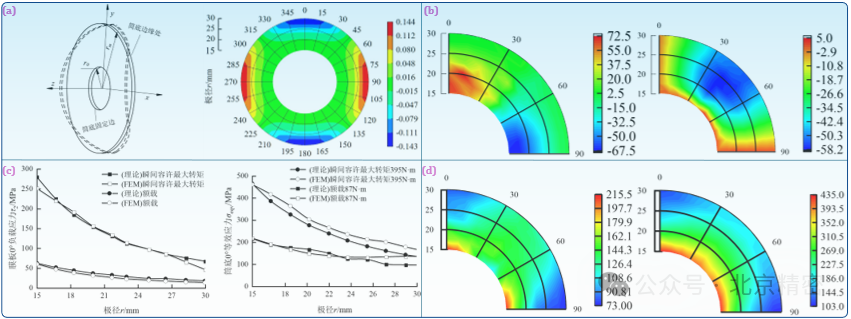

圖4 柔輪筒底隔板圓盤的變形和應(yīng)力:(a) 隔板變形的示意圖及理論變形結(jié)果; (b) 裝配變形下隔板應(yīng)力的理論結(jié)果; (c) 裝配與負(fù)載狀態(tài)下隔板應(yīng)力的變化規(guī)律; (d) 負(fù)載工況下隔板應(yīng)力的理論結(jié)果.

結(jié)構(gòu)扁平化是諧波減齒輪的主要發(fā)展方向之一,但隨著柔輪軸向尺寸的相對減少,此前在長筒條件下對軸向位移忽略不計(jì)的假定將帶來越來越大的偏差。圖2中已展示了在隔板約束下柔輪將產(chǎn)生空間的錐度狀變形,當(dāng)柔輪長徑比降至1/3時(shí),筒底的變形及其應(yīng)力也產(chǎn)生了顯著的影響。為揭示超短筒諧波齒輪柔輪筒底裝配變形及應(yīng)力形成機(jī)理,課題組建立了樣條函數(shù)表達(dá)的筒底隔板圓盤彎曲變形模型(圖4a),提出了隔板的撓度變形和應(yīng)力的理論計(jì)算方法,分別計(jì)算了裝配和負(fù)擔(dān)扭矩狀態(tài)下的隔板應(yīng)力(圖b-d)。(4) 波發(fā)生器

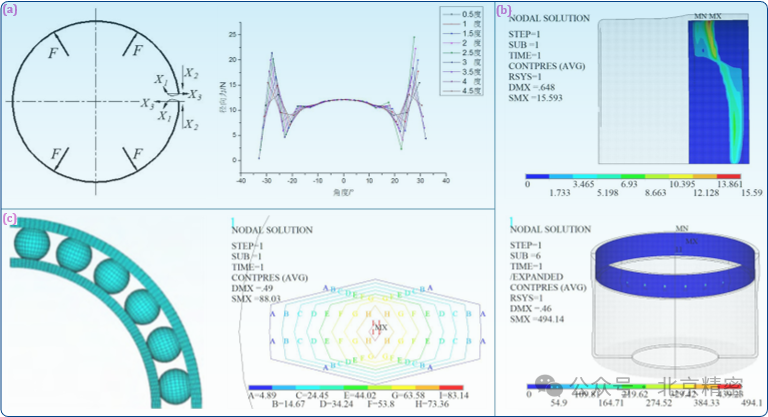

除了波發(fā)生器迫使柔輪發(fā)生變形之外,柔性軸承在凸輪作用下的變形也是值得關(guān)注的研究內(nèi)容。在滾珠的往復(fù)接觸和摩擦下,柔性軸承的故障也是諧波齒輪減速器失效的主要原因之一。因此,分析柔性軸承的實(shí)際工作狀態(tài),判斷滾珠的實(shí)際接觸位置和接觸里分布特征具有現(xiàn)實(shí)的工程意義。課題組基于集中力作用下的圓環(huán)變形模型(圖5a),提出滾珠多角度接觸力疊加法迭代計(jì)算模型,實(shí)現(xiàn)了柔性軸承滾珠實(shí)際接觸的理論判斷和接觸力的計(jì)算。建立了柔性軸承與柔輪間接觸的有限元仿真模型(圖5b),充分考慮了軸承內(nèi)外環(huán)與滾珠間的接觸關(guān)系,驗(yàn)證了滾珠的接觸,分析了滾珠與溝道之間的接觸應(yīng)力(圖5c)。

圖5 柔性軸承變形的滾珠受力與接觸分析:(a) 集中力作用下的圓環(huán)變形計(jì)算; (b) 柔輪軸承與柔輪間接觸的有限元分析; (c) 柔性軸承的有限元接觸模型及滾珠的接觸應(yīng)力; (d) 滾珠接觸狀態(tài)的有限元分析.